在各种论坛和会议的场合,你是否已经厌倦了这样的开场:“我们处在一个不确定的时代,VUCA时代已经来临、AI时代将改变人类的生活方式----”

一个个新的概念不停的出现在我们眼前,有些被传媒炒作提出的新趋势、理念和方法,未经检验就又起变化了!”标题党,概念加工,原创基础上寄生曲解新概念大肆传播,弄得我们是眼花缭乱,无所适从,也无法淡定!!!

众说纷纭之下,我想谈谈我的几点看法。

一、是巨变时代一切皆变,还是管理的本质从未走远?

VUCA时代(VUCA 指的是不稳定(volatile)、不确定(uncertain)、复杂(complex)、模糊(ambiguous)),此类论调在30多年,就有人开会提出此看法。

实则是现象在变,核心却从未未变。就像我们看到汇率股价每天都在变,新的市场和技术不断出现又消失,消失后又出现,就这个层面而言,或许动荡现象也是有的,然而,现象背后的逻辑却不那么容易改变,如果我们总是围着每天变化的现象转,就会变得眼花缭乱,难以采取有效的行动。曾任《企业管理》杂志首席编辑的张西振老师,曾经写过这样的一段话:“媒体口径下的管理学,本质上是一个“时装行业”,要不断制造一些流行的时尚,《哈佛商业评论》就是世界上最著名的T型台,企业管理者,消费这些管理时尚也如同穿衣服,跟不上时尚的潮流会被人说成老土,但衣服的好坏和身体是否健康没有必然的联系,健康与饮食,锻炼和生活习惯,这才是管理者的硬功夫。”

也就是提醒我们任何情况下都要充分尊重常识。

二、HRM的发展新趋势,三支柱和人工智能是良方吗?

HRBP胜任力我们概括为HR和B(business)、P(partner),这个定位是非常重要的,这真是一个度的问题,实践的时候要拿捏好分寸。

三支柱模式日渐在中国也成了标配,这两年AI,大数据也在进入甚至侵蚀HRM领域,根据AON的研究、2019年将迎来HR转型的引爆点,CHRO们在未来将实现更为强大的人才分析功能,着重解决绩效、人才效能与人才保留方面的问题、在未来华为也有几个参考的方向:基于人脸的门禁和考勤,基于语音识别和个性推荐的SSC问询升级,基于语义识别的绩效,任职初评等功能的实现。

三、谨防人力资源空心化的危险

因为历史原因,人力资源部的定位存在一定程度的尴尬,被夹在中间,因此,每过一段时间就会冒出,炸掉或者拆分人力资源部的说法,已经20多年了,三支柱转型是这一思潮下的必然产物和看似合理的解决方案。对于大企业,HRBP、COE、SSC也符合专业化分工的趋势,包括用AI节约成本,这都是无可厚非的,这期间,传统的人力资源部消失了,机器出现了,总体上是去人化,机器化的倾向。

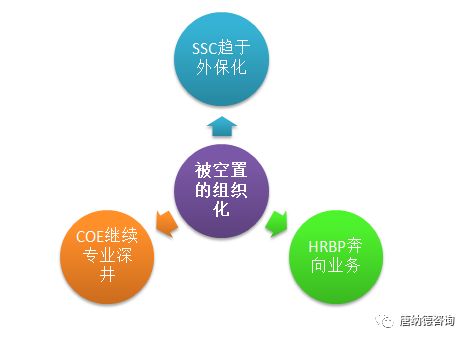

一些优秀企业的HRVP、HRD实践三支柱的过程中也意识到,片面强调三支柱转型,是在掏空人力资源部,长期来看,三支柱在向三个方向分化,中心却失守了。

---SSC会倾向于外包,在组织中的地位和话语权也必然是有限的。

---COE被隔断了,不直接服务业务,更趋于纯粹的专业化,但又不是硬技术。

---HR-BP的第一汇报关系逐渐转向业务,说是业务伙伴,更像是业务伙计。

四、 大量本土企业仍面临人力资源建设的大是大非的问题。

许多人误以为三支柱是乌尔里奇大师的主意,但其实不是,反倒是乌尔里奇格外强调了“战略伙伴”的说法,同时也告诫人们不要把业务伙伴的内涵理解窄了,因此,他不太主张使用BP的概念,但遗憾的是,误读仍然难以避免的发生了。

以后由谁来担任战略伙伴(SP)的角色,是靠BP吗?靠COE吗?有意思的是,当三支柱全面铺开后,BP条线需要再单独设置BP长官,COE条线有COE的负责人,然后SSC总经理,哪条线最有话语权?显然是BP条线,而这条BP线的话语权不是HR给的,是业务重心,业务盈利水平给的,那留下了什么?留下了被空心化的HRVP。

三支柱模式的确可以开枝散叶,但走出去,更要走回来,三支柱仍需归核化,大量本土企业还远没有到需要强调HR专业分工的时候,很少有HR高管能具有思考《华为基本法》能帮助企业家思考组织与人力资源纲领的能力,难道涉及组织机制和体制等大是大非问题,只能留给企业家去思考吗?那要HRD何为?

每年都有大量企业在寻找或更换HRD岗位的问题,那么为什么现有的HRD不顶用? 他们的回答主要原因有两个,一是缺少企业家思维,二是和总经理对不上话。

企业小的时候,企业家操心业务问题,企业大了,头疼的都是组织发展。

HR领域历史上也有一些职业标杆,如阿里的关明生、彭蕾、龙湖的房晟陶,万科的解冻等,了解解冻的人都知道,他有两种思维方式特别可贵,其一是敏感于企业不同成长阶段的人才观,其二是基于规模倒推,打好提前量,比如:500亿、1000亿、2000亿不同体量级的万科需要怎样的人力资源体系,进而形成万科的不同发展阶段的人力资源阶段论,早在2001年,解冻就对万科的HR使命重新定位,1、人力资源部是集团高层管理者的战略合作伙伴 2、人力资源部是企业内部变革的推动者,3、人力资源部是方法论的专家。今天看来也不过时,这难道不是大是大非的问题吗?

五、面向组织的HRM,重视能力提升,而非模式之争。

企业家心中要有三幅图,战略地图,组织地图,员工心智地图,三幅地图相互转化,才能最终理想照进现实。没有伴随着“管理体系发育”和“人员能力升级”的“组织地图”的演变,战略规划很难实现。

战略需要组织化:许多企业家,战略论证缺乏组织维度,头绪很多,无限广阔,甚至越想越兴奋,但越是前瞻性,或许最终带来的越是噩梦。

能否真正让企业成为一个组织,形成组织起来的力量,应是我们这些人力资源从业者的专业使命,专业尊严,甚至专业美感所在,大量企业的进一步发展,卡就卡在这个点上,我担心三支柱,AI化是在绕开本质问题,进入误区!

组织往往不是理性的,大数据,AI化,强调了组织的经济理性,但,企业有经济组织的面向,同时也是一个社会组织和政治组织,组织内部经常是个“狂乱的场”,一个人是理性的,但合了群就会疯狂,最棘手的都是非理性问题。

关键在于能力,而非模式,我很喜欢张维迎的一个观点“管理的问题100年前如此,100年后如此,问题始终存在,也始终没有得到妥善的解决”。

困扰HR从业者的问题一直是两个:第一个是不接地气,第二不具有企业家思维,换言之说就是常识感不好和全局观不够。

HR的确需要走进业务,但是走进业务不是为了去做业务,HR再怎么理解业务,和直线经理还是两码事,具体的用人权,归根到底在直线经理手里,HR贴近业务是为了理解业务发展对组织成长的需要。

HR的最终产品不是直接面对业务,甚至也不是造就人,而是成就一个伟大的组织。